「最近なんか物価高くない?」

スーパーのレジで財布を覗いて、思わずため息…そんな経験ありませんか?

でも実は、この「値段の決まり方」、昔からずっと変わらないシンプルな仕組みで動いています。

キーワードは 「需要」と「供給」。

この記事のまとめ

- 価格は「需要と供給」のバランスで決まる

- 均衡価格では需要と供給が一致して価格が落ち着く

- 「需給曲線」がどのように動くかを考えることで、経済を理解しやすくなる

需要と供給ってなんだっけ?

つまり、

「みんなが欲しがる」 vs 「みんなが売りたがる」

このバランスで値段は決まります。

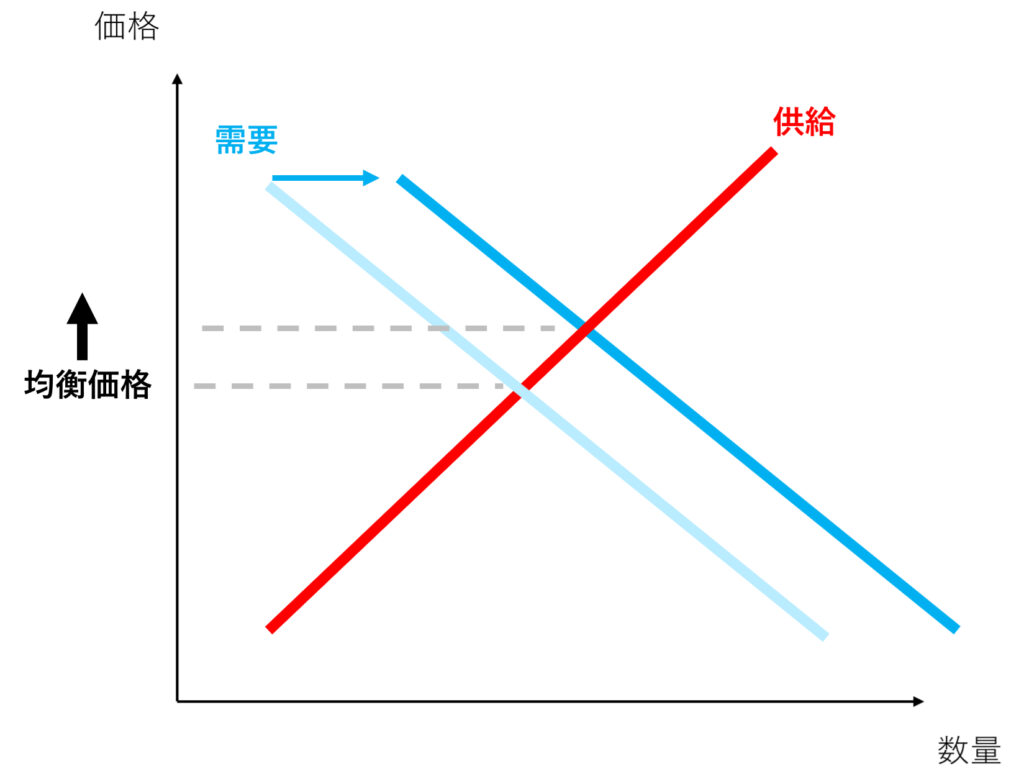

需要が増えるとどうなる?

想像してみてください。

お祭り会場でたこ焼き屋さんが1軒しかないのに、行列が50m伸びてる…。

→ 店主の心の声「ふっふっふ…もう100円値上げしても買うだろう…」

→ 結果:価格は上がる

これが「需要の増加で価格上昇」です。

供給が減るとどうなる?

一方で、漁港に台風が直撃して、サンマがほとんど水揚げされなかったら?

→ 魚屋さんの心の声「今日は数が少ないから高めでもいいよね」

→ 結果:価格はやっぱり上がる

つまり、「売る側の事情」でも値段は動くんです。

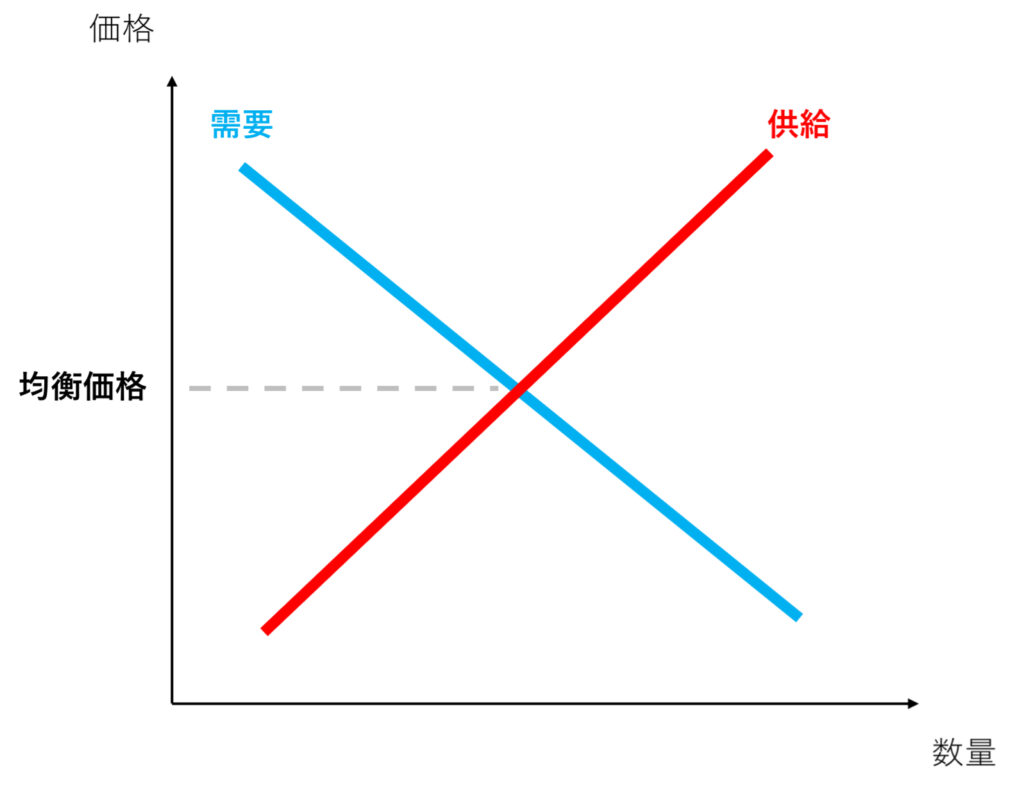

グラフで見るとこうなる

(真面目な需要と供給曲線登場!)

赤い線(需要)と青い線(供給)がクロスしたところが「ちょうどいい値段=均衡価格」。

需要が増えたり供給が減ったりすると、その交点がズレて、価格がスルッと上がる。

イメージは簡単でしょ?

まとめ

「価格」が決まる仕組みから、経済現象を理解する上で不可欠な「需給曲線」の概要を見てきました。

ある経済の動きがあったとき、「需給曲線のグラフはどう動くか?」を考えると理解しやすくなります。

今後はさらに具体的な経済の動きについてみていきますが、その都度この「需給曲線」に戻って考えてみます。