私たちの暮らしの中で、物価は常に動いています。

スーパーでの食材価格、ガソリン代、家賃や電気代まで—このような変化はどのようなメカニズムで起こるのでしょうか?

この記事では、インフレ・デフレの意味と社会に及ぼす影響について考えてみます。

- 物価変動は需要と供給のバランスで決まる

- インフレにはデマンドプル型とコストプッシュ型がある

- 適度なインフレは経済の成長に必要だが、デフレや急激なインフレはどちらも避けるべき

1. 物価が上がる/下がる理由

そもそも「インフレ」「デフレ」とは何でしょうか?

一言で言えば、次のようになります。

- インフレ

- インフレーション(inflation)の略で、物価が上昇していくこと

- デフレ

- デフレーション(deflation)の略で、物価が下落していくこと

以前の記事でお話ししたように、モノやサービスの価格は「需要(買いたい量)」と「供給(売りたい量)」のバランスで変化します。

これを特定の商品や分野ではなく、社会全体の平均的な物価(一般物価水準)について評価したのが「インフレ」「デフレ」という概念です。

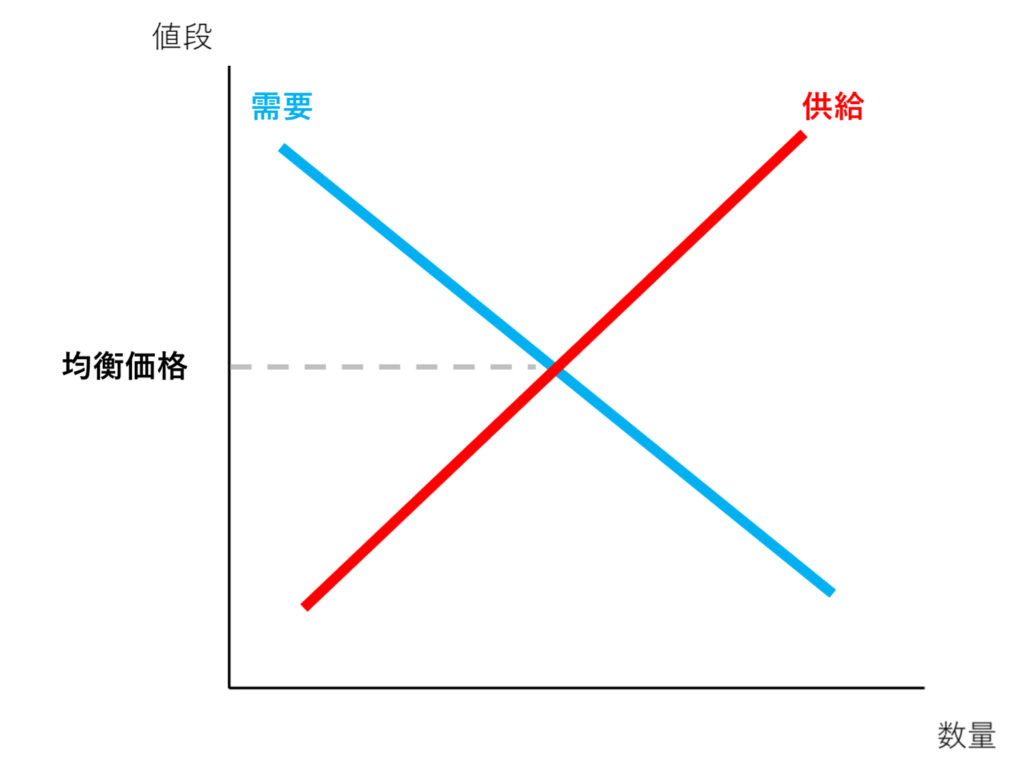

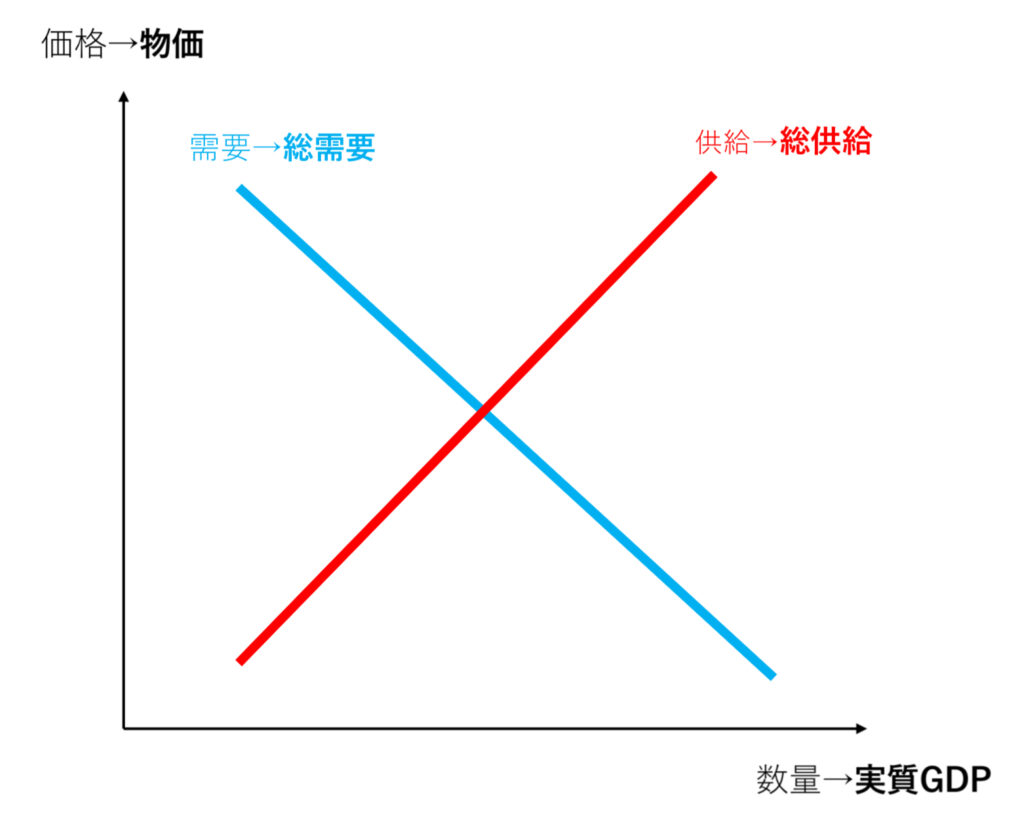

「需給曲線」のグラフを覚えているでしょうか?

- 縦軸に価格、横軸に数量をとり、

- 需要曲線と供給曲線が交わる点が安定する価格(均衡価格)

でした。

このグラフを社会全体の景気について考える場合、

- 縦軸「価格」→「物価」、 横軸「数量」→「実質GDP」(GDPは社会全体で生み出されたモノ・サービスの合計)

- 需要曲線→総需要曲線、 供給曲線→総供給曲線(「総」とは社会全体という意味)

と読み替えるだけで、基本は同じです。

一般的な傾向では、

- 需要が供給を上回ると、売り手は値上げしても売れるため、物価が上昇します(インフレ)

- 供給が需要を上回ると、売り手は値下げしないと売れないため、物価が下落します(デフレ)

このバランスを動かす要因はさまざまです。

景気の良し悪し、原材料価格の変動、国際情勢、金融政策、自然災害まで、

すべてが物価に影響します。

2. インフレが起こる変化

まずはインフレが起こる変化を考えてみます。

需給曲線で考えると、インフレ=物価が上昇する変化はどのように起こるでしょうか?

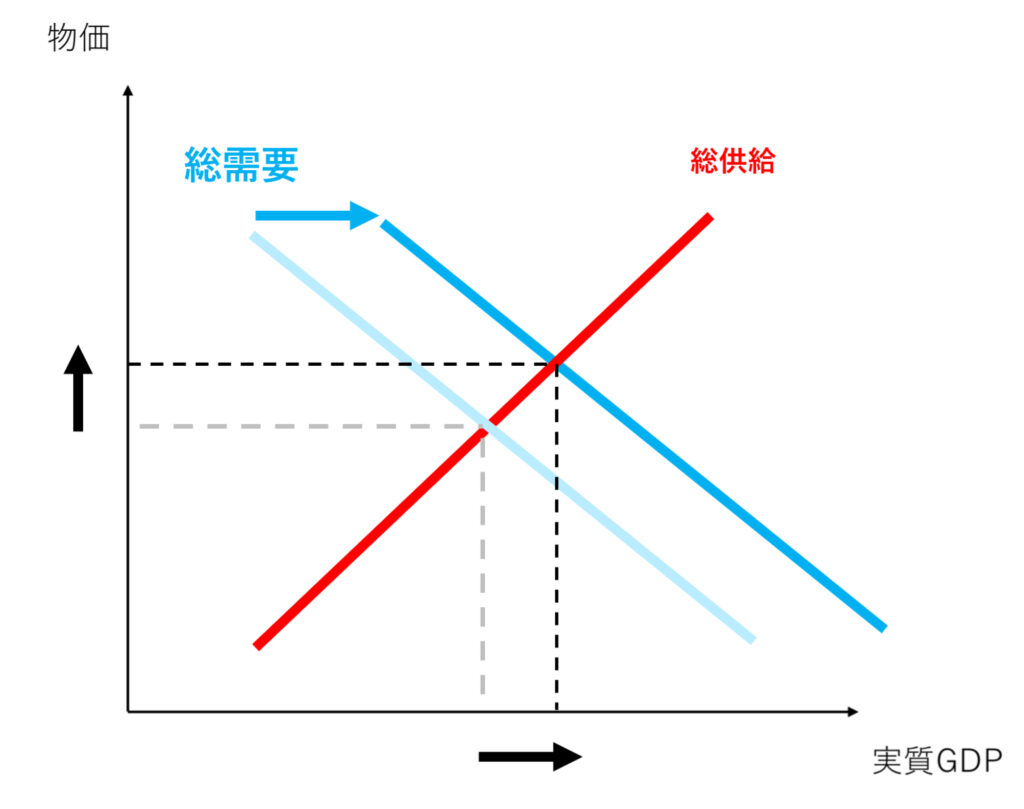

デマンドプル型インフレ

ひとつは、総需要曲線が右にシフトする、つまり社会全体の購買力が上昇する変化です。

これを「デマンドプル型インフレ」といいます。(デマンド:需要 プル:引っ張る)

モノが売れる→企業が儲かる→給料が増える→購買力が上がる→モノが売れる・・・

という好循環が生まれます。

日本で言えば、1950年台から1970年台にかけての高度経済成長期がこれにあたります。

横軸の実質GDPは右側、つまり経済全体が大きくなる方向へ動きます。

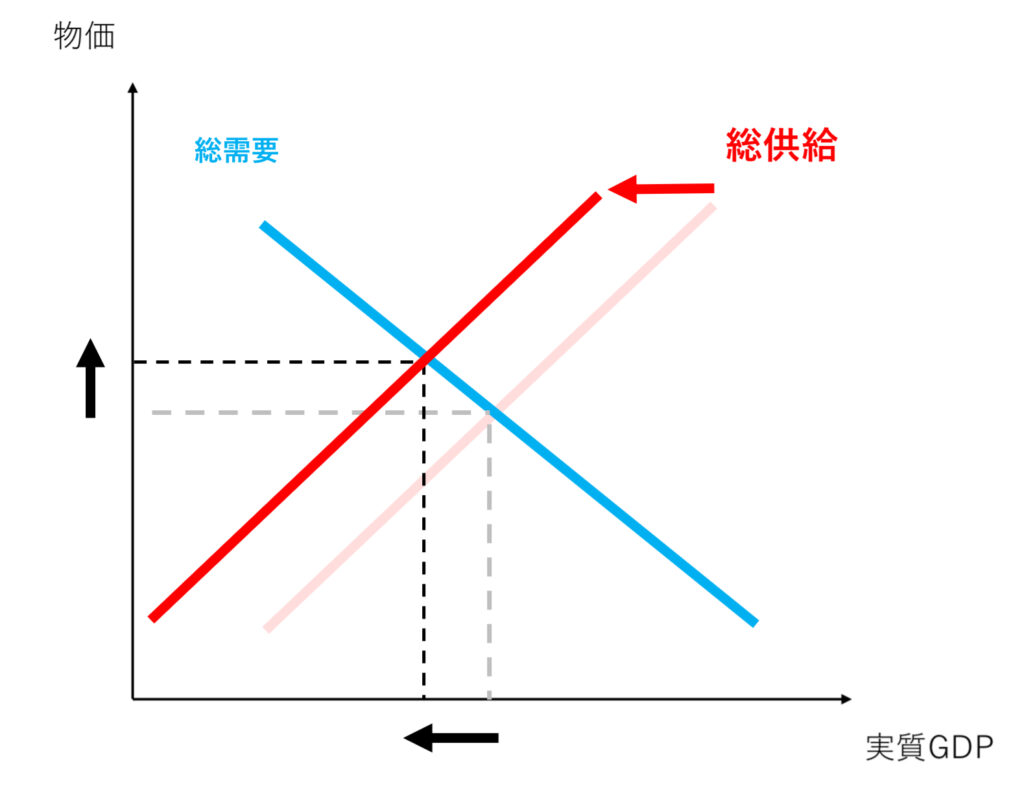

コストプッシュ型インフレ

もう一つは、総供給曲線が左にシフトする、つまり供給するためのコストが上がる変化です。

これを「コストプッシュ型インフレ」といいます。

原材料価格の高騰などで物価が上昇するものの、給料は増えないので社会全体の購買力は低下します。

2020年代の日本の物価高騰はこの状態です。

横軸の実質GDPに注目すると、今度は逆に縮小する方向に動きます。

※物価変動を考慮しない「名目GDP」では、物価上昇に伴い増加する傾向を示します。

同じ「インフレ」でも、その要因によって経済に与える影響はまったく異なるのです。

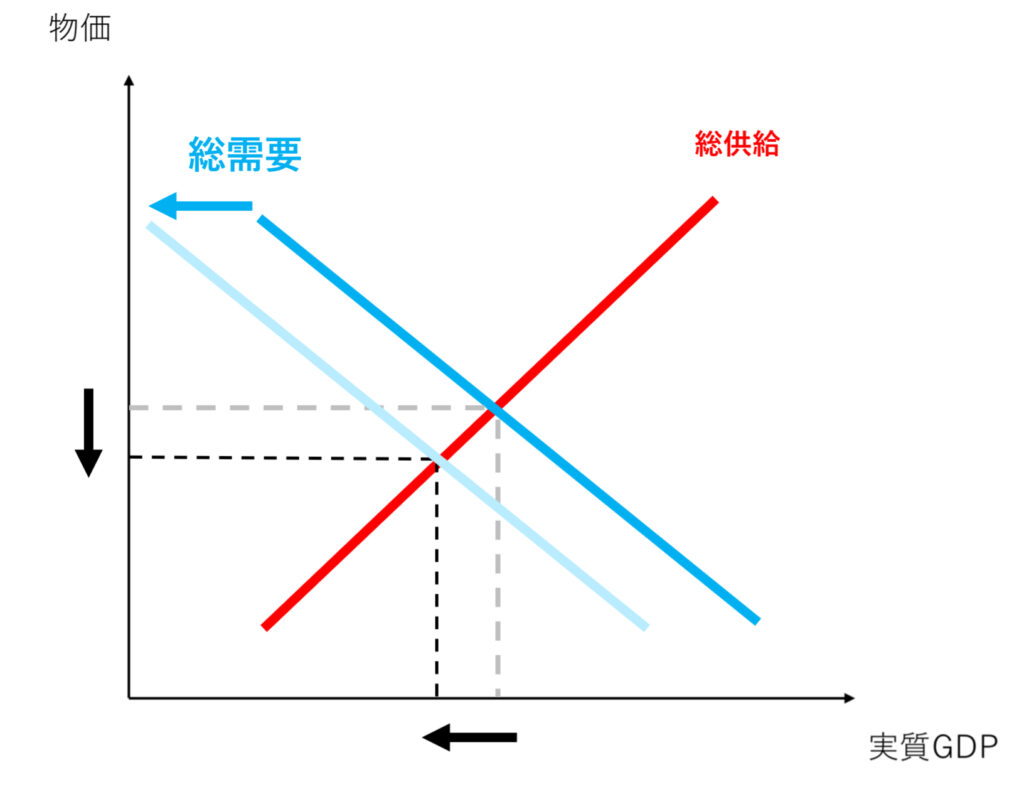

3. デフレが起こる変化

では、デフレはどのようなメカニズムで起こるのでしょうか?

需給曲線で考えると、デフレとは総需要曲線が左にシフトした状態です。

「今どんどん値段が下がっているから、将来もっと安くなるかもしれない」と消費者が考えると、

「今は買わないでおこう」として需要が下がります。

グラフ横軸の実質GDPに注目すると、減少する方向に動くことから経済全体が縮小していくことがわかります。

4. 適度なインフレが経済に必要な理由

現在の日本のような状況では、「物価が上がる=悪いこと」と思われがちです。

しかし、実は適度なインフレ(年2%前後)は経済の健全な成長に不可欠です。

例えば、次のようなメリットがあります。

- 企業活動が活発になる

- 将来の価格上昇が予想されると、企業は投資や生産拡大を早める

- 賃金上昇の余地が生まれる

- 物価とともに売上も増えるため、賃上げがしやすくなる

- 借金が相対的に軽くなる

- インフレはお金の価値を少しずつ下げるため、借入金の返済負担が相対的に減る→投資しやすくなる

一方、次のような場合を考えてみましょう。

急激なインフレの場合

- 生活が苦しくなる

- 食料や日用品の値段がどんどん上がり、毎日の暮らしが追い詰められる

- 企業業績が悪化する

- 仕入れ値が安定せず、計画的に商品を作ったり投資したりできなくなる

- お金の信用がなくなる

- 急激にお金の価値が減ってしまうと人々がお金を信用しなくなり、経済が混乱する

デフレの場合

- 消費が先送りされる

- 「もっと安くなるかも」と思って人がモノを買わなくなる

- 企業業績が悪化する

- 売上が減って利益が出ず、給料が下がったり大規模なリストラが起きたりする

- 借金が相対的に重くなる

- お金の価値が上がるので、同じ借金でも返済がより大変になる

社会を安定させるためにも、政府と中央銀行は「緩やかなインフレ」を目指して政策を運営することが求められます。

まとめ

「値段が安くなること」は日常生活の中ではお得感があっていいですよね。

でも、それが社会全体に及んでしまった状態では、結局私たちの生活を苦しくさせてしまうのでした。

日常生活の「値段の変化」も、実は経済全体の流れと深く結びついているのです。