景気が悪いとき、「もっと世の中にお金を増やせばいいんじゃないか?」と思ったことはありませんか?

実はこれは、経済学でも基本中の基本とされる考え方のひとつです。

社会に流れるお金の量が増えれば、人や企業が使えるお金が増える。

その結果、消費や投資が活発になって景気が良くなる――。

今回は、この仕組みをもう少し身近な感覚で説明してみます。

- お金が世の中に回ると、買い物や投資が増えて景気が良くなる

- お金が足りないと、みんな節約して経済の動きが鈍くなる

- 将来に不安があると、お金はあっても貯め込みがちで景気は良くならない

お金=経済の燃料

経済を動かすには燃料が必要です。その燃料が「お金」です。

世の中にお金がたくさんあれば、企業も家庭も安心してお金を使えるようになります。

- 企業は、新しい工場を建てたり人を雇ったりできる。

- 家庭は、住宅や車といった大きな買い物がしやすくなる。

こうして取引が増えれば、経済全体のエンジンが回り出す。

つまり「お金を増やせば景気が良くなる」というのは、燃料タンクを満タンにしてエンジンを動かすイメージに近いといえます。

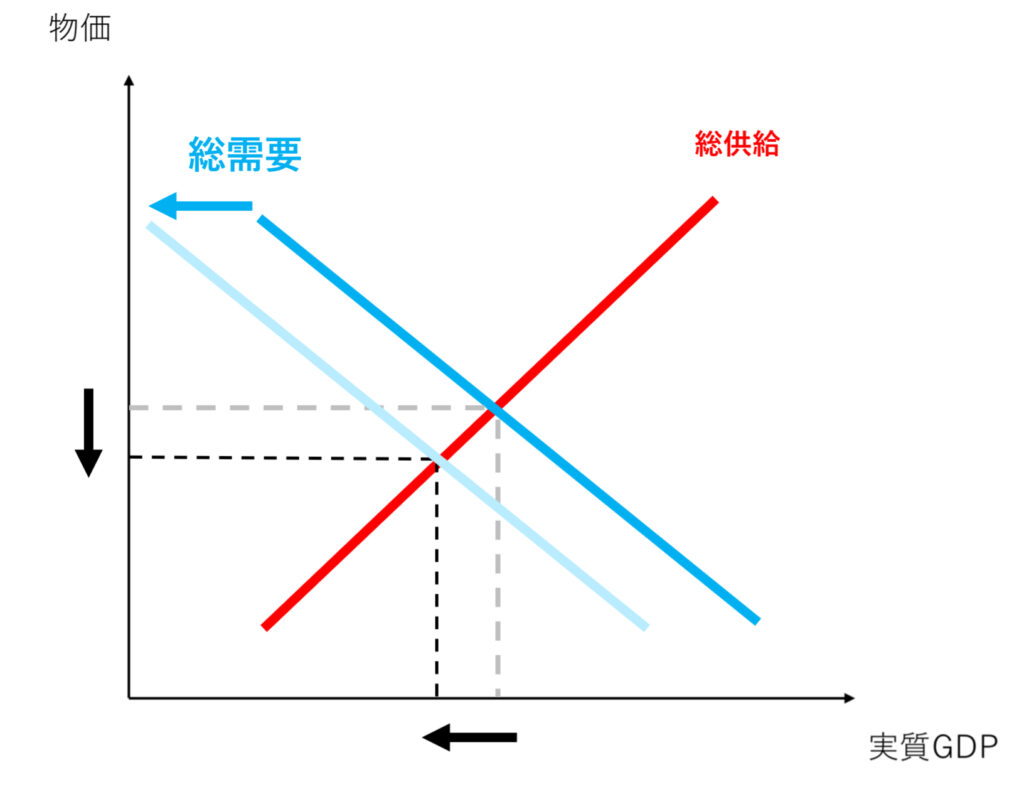

需給曲線で見る「お金と景気」

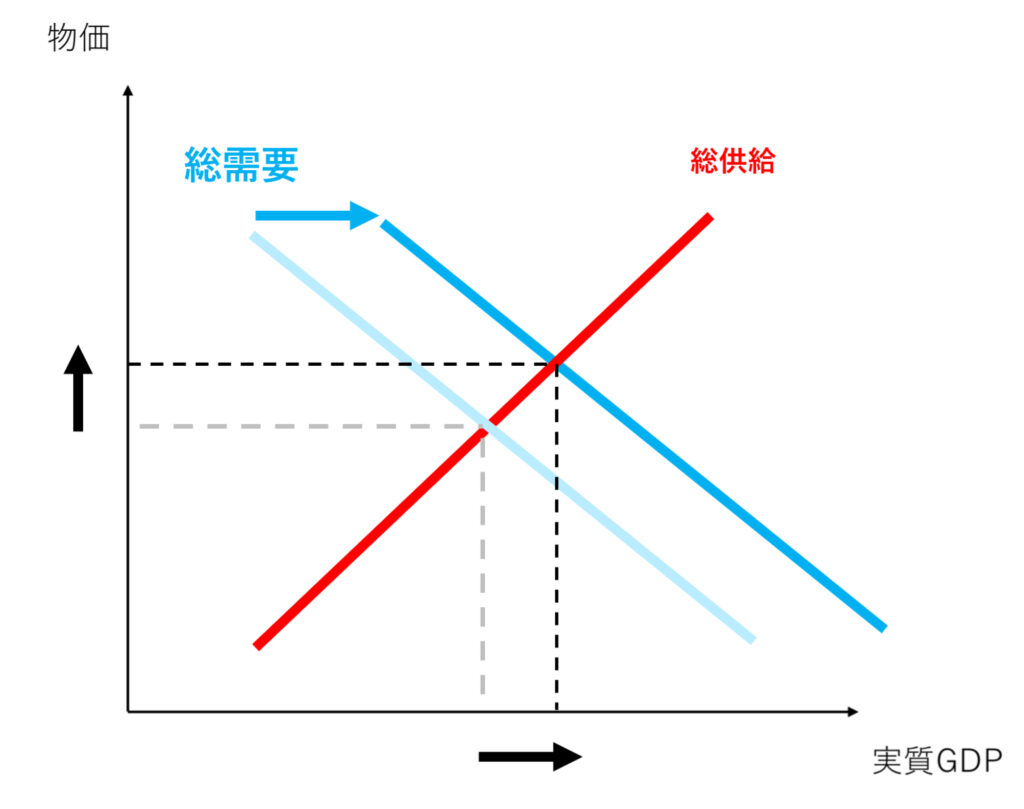

経済全体を「需要」と「供給」の関係で図にすると、これも直感的に理解できます。

- 需要(買いたい気持ち) がどのくらいあるかを表す曲線(総需要曲線)。

- 供給(売りたい気持ち) を表す曲線(総供給曲線)。

需給曲線については、以前の記事でも解説しています。

お金の量が増えた場合

さて、世の中にお金が増えると、買いたい気持ち(需要)が強まります。

すると、需要の線が右に動きます。

横軸の実質GDPは増えていきます。つまり経済は成長していくのです。

お金の量が不十分な場合

お金の量が不十分だと消費に回せるお金の余裕がなくなり、買いたい気持ち(需要)は下がります。

すると、需要の線が左に動きます。

このとき、先ほどと同じように横軸を見ると実質GDPは減少しています。つまり、経済の成長が抑えられるのです。

お金が増えても効かないときがある

お金を増やすと景気が良くなり、逆に減ると景気の加熱を抑える働きがあることがわかりました。

ここまでの話は「基本形」ですが、現実にはお金を増やしても景気が動かないことがあります。

次のような状態を考えてみましょう。

- 将来に不安があったら?

- 近いうちに増税されるかもしれない

- 給料が下がるかもしれない

このような思考が社会で優勢になると、人々はお金を使わずに貯め込もうとします。

社会にお金が増えても「モノを買おう」という気持ちにならず、景気も回復しません。

例えるなら「今は燃料は十分にあるけれど、次はいつ給油できるかわからないからエンジンをかけられない」ようなものです。

まとめ

「お金を増やせば景気が良くなる」というのは、経済の基本的な仕組みです。

世の中にお金が流れ込めば、人々の「買いたい気持ち」が強まり、取引が活発になります。

その結果、企業は生産を増やし、人を雇い、景気は上向いていきます。

しかし、これはあくまで“基本形”。

現実には、人々が将来に不安を感じて「お金を使わず貯め込む」ことがあります。

こうした状況では、社会にお金があっても流れず、景気は回復しません。

つまり、景気を動かすには「お金の量」そのものに加えて、人々がお金を使う気持ちになるかどうか が大切なのです。